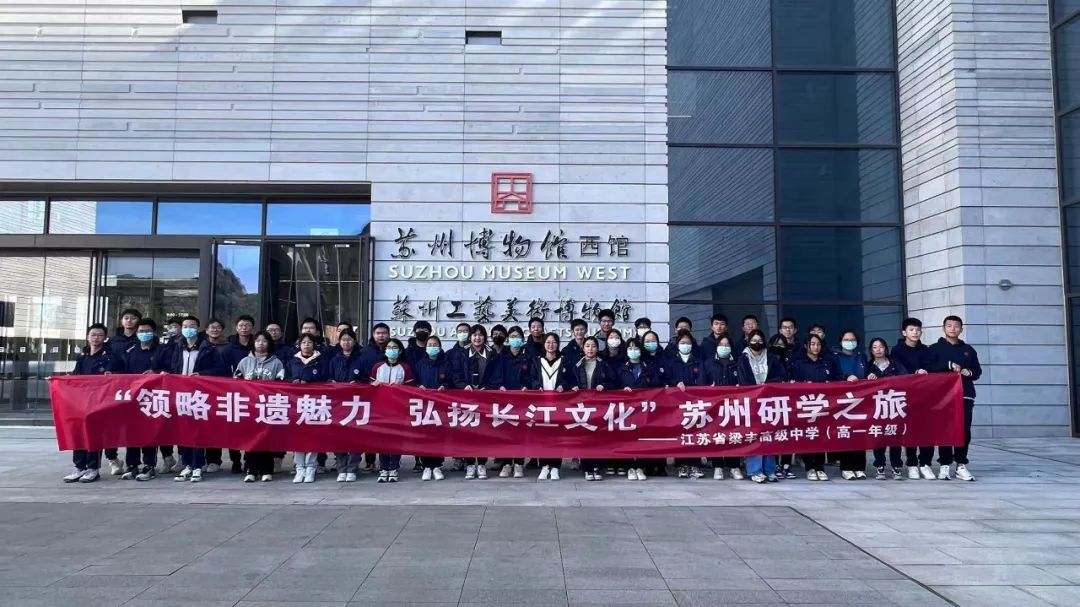

当我们与历史文化相遇凝视——梁丰高中高一学生开展研学活动

高一研学之旅

11月18日,江苏省梁丰高级中学高一学生开展了一次充实而有意义的研学活动。同学们在观察、体验、感知中知其所来,识其所在,明其将往。

(一)苏州博物馆(西馆)

苏博西馆内设有通史陈列馆、苏作工艺馆、探索体验馆、国际合作馆等多个展区,这些展区从文化艺术、苏作技艺、苏式生活等方面全面呈现了姑苏文史,极具江南文化特色,又兼具国际视野。

步入地上一层的“纯粹江南:苏州历史陈列”展厅,同学们循着历史的脉络,重走苏州自旧石器时代至民国以来一万多年的发展历程,感受苏州万年文明史和二千五百年城市史,溯源苏州文脉传承与地域文化。

走进二层苏作工艺馆,同学们得以近距离欣赏巧夺天工的苏作技艺,穿行于精巧雅致的玉雕、竹刻、苏绣、泥塑、木刻、版画等各类藏品间,了解江南传统手工业的起源流变,体悟姑苏匠心传承,感受“百工之城”风范。

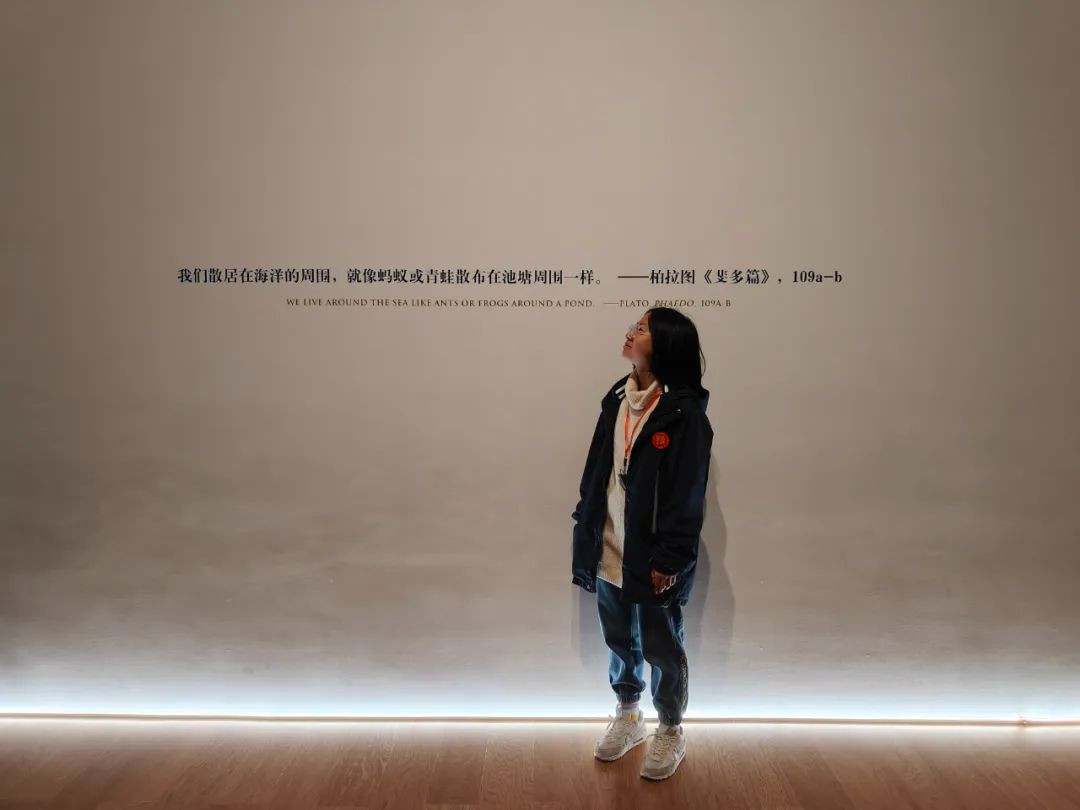

作为苏州博物馆的重要组成部分,西馆在定位上与本馆错位发展,在呈现姑苏文史、传承江南文化的同时,也积极开拓视野,引进国内外知名博物馆展览。踏入国际合作馆,同学们参观了苏博与大英博物馆联合举办的“古希腊人:运动员、战士与英雄”主题特展,远道而来的文物从童年游戏、体育运动、音乐绘画、军事装备、陵墓装饰等多方面展示了希腊人的竞争精神,同学们得以“立江南,观世界”,感受世界多元文明的辉煌与魅力。

古代文化与现代文明融合,苏式雅韵与世界文化交织。本次苏博西馆的研学之旅使同学们有机会观万年文物精品,览吴地文化脉络,品古城千年积淀。

(二)御窑金砖博物馆

苏州御窑金砖博物馆位于相城区,博物馆以展示“御窑金砖”历炼过程及其深厚的历史文化内涵为主,是国内较少现存的非物质文化遗产保护单位。

御窑金砖博物馆主体建筑群用简单的烧造砖作为主料,巧妙地将其与老旧的砖窑遗址遥相呼应,一切既显得原汁原味,又毫不费力地营造了质朴自然的氛围。走在入馆的长廊里,两边是整齐紧凑的蜂窝状的砖墙,每隔数十步,是呈现窑厂工作实况的叙事壁画,完美再现了工艺之精细。主展厅展览区域分为三层,每一层围绕一个主题内核进行故事讲述。在第一展厅“开物:金之历练”中,同学们了解了金砖自土成金的过程。在第二展厅“成器:砖的旅程”中,同学们体验了金砖运输的空间旅程。在第三展厅“致用:砖的时代”中,同学们近距离地接触金砖,实现与金砖对话。除了金砖工艺,馆内的建筑设计也让同学们惊叹不已。金砖博物馆由知名建筑设计师刘家琨主持设计,其间的光影搭配既富有质感,又很好地保持了历史的庄重感。

历史的巨轮滚滚而去,留下了代代精进的智慧结晶。此次校外研学活动为同学们提供了一次近距离接触和了解金砖历史的机会,在导游的带领和讲解下,同学们穿越百年时光,去探秘一块金砖的修炼故事,边研边学,且行且悟,去感受一块金砖所承载的文化力量。

(三)留园

中国四大名园,苏州占了两个,一是拙政园,一是留园。同学们有序走进留园,跟随着导游一起领略留园的风景与历史。

“咫尺之内再造乾坤”,同学们从园中读到了博大精深的中国智慧与建造艺术。看到了园林的视觉之美,映入眼帘的大门既窄又小,原来是源自《桃花源记》的设计,再探寻便是“柳暗花明又一村”的景象。留园最独特的之处,就是移步换景,空间布局精巧。整个园林采用的是不规则布局形式,使得园林建筑与山、水、石相融合而呈天然之趣。

留园有着悠久的历史。留园的主人,第一位是太仆寺少卿徐泰时,第二位是清代的乾隆末、嘉庆初,辞官回家买下留园旧址并进行整修和扩建的吴县东山人刘恕,第三位则是同治末、光绪初的湖北布政使盛康,盛宣怀的父亲。盛康不仅是江南首富,更是一个对生活意境有着极高追求的人。留园的历史被娓娓道来,同学们身在园林中,仿佛已置身在那样的历史中。

感受留园的风景与历史,同学们对历史文化名城苏州有了更深的认识和更强烈的自豪感。

学生感悟

↓↓↓请往下滑动查看

♥高一1班 司马溪:

如果说文字在我心里有一种独特美好又奇异的表现形式,我愿意将“苏州”,一座城市,两个字阐述为温柔,软和,如玉般儒雅,又极具沉淀之雅韵;如水般坚定诚恳富有感情。

而此次之游,我到底是最爱留园。

初见门头,是内敛含蓄,或是更愿意说,主人爱小门内的别有洞天之感。开阔的厅堂,幽深的小廊,永远恰到好处地把两种情感体验相结合,收放自如。愿意在幽深婉转之处留一口天井,让阳光洒下,愿意在开阔空旷之处收一方四面天空,衔接渲染,得意自在。

老师说过里头有三块宝贝——太湖石,云南大理石,侏罗纪鱼化石。

原谅我无法探得化石中的奥秘,只看得出历史的痕迹与年华的造诣。

而太湖石的奇异模样似乎是有灵魂的,坚韧的石与一个个独一无二的空洞,像是古代劳动人民泄愤通达历史的缺口,亦像是大自然情愫的宣泄,情感的表达。它高大,也渺小,无言地诉说一切。灵魂上,它亦是最完整的缺陷,作为矛盾本体,奇妙迷人,引人长嗟。

花窗,纸灯,看得了苏州文化的精致典雅与秀气。天井,四方天,看得了苏州园林的建筑美学精髓。石头,看得了苏州文化的历史脚步与故事。园林,看得了苏州繁华中的幽深,看得了苏州的人文情怀,历史风韵。我愿化作一阵风,慢慢感受,细细品味。

♥高一2班 陆帅君:

风和日丽,秋高气爽,怀着激动的心情开启了一日“秋游”。首站即为御窑金砖博物馆,一路走来,我们惊叹于古人的造砖技术。栩栩如生的雕刻,厚重的金砖虽经日月雨露的洗礼,却仍不减其墩实之态。轻手轻触,经年月沉沦,仍如丝绸般光滑,让人惊叹不已。最为震撼的还数窑洞,侧身挤过狭窄的砖缝进入窑内,宛如在大渡河中,倍显开阔。顶端白亮的一束光涌入,如墨色中的一轮明月金砖。正是在这里经过几十道工序,整年的晾晒变得韧而坚硬,轻轻击打它不同的部位,清脆的声音中多了别样的个性。

休息后,我们来到了第二站苏州博物馆西馆。一进门,文创店各种精美的纪念品首先吸引住了大家的目光。令我印象最深刻的便是刺绣展区。苏州刺绣闻名天下,这是众所周知的。但是当我真正走进刺绣作品,欣赏到细腻精致的图案,观察到一些线头,才彻底被刺绣的魅力所折服,在发出一声声赞叹的同时,心中更增添了对苏州文化的热爱。另外,在博物馆中令我印象最深刻的是两根背板呈拱门形的象牙雕刻,上面雕刻着各种各样的佛教人物,有的面部狰狞,有的满面佛光,有的庄严神圣,每一个人物惟妙惟俏,好似活生生的人。

留园二宝不愧为镇园之宝,在微光折出平滑的珠光的表面,青色与淡粉横向交叠,形成层层山峦,处处碧水,最上方竟然是一轮初开的太阳。然而,最神奇之处莫过于它是天然形成的,令人惊叹于大自然的鬼斧神工。随着游览路线再向前一路越过大门,冠云峰就静静伫立于此,点缀在一片金黄之中。三棵古树三足鼎立,左边是秋景,右边覆盖着紫藤的桥廊,在春天时会焕发出了勃勃生机。园内景致的不仅蕴藏着古时人物的隐形心情,更有沉淀的历史文化,而这文化必将流进我心,时常入梦,带我遐想。

♥高一3班 许海欣:

进了留园,才知道什么是秋。

“我言秋日胜春朝”,在刘禹锡笔下,秋比明媚的春更胜几分。

我见到百年银杏在风中招展,细碎的阳光透过密密的枝丫,宛如躲猫猫一般四处乱窜,下一秒就溜到你的眼中。叶影层层叠叠,深深浅浅,随着微风的吹拂明明灭灭。偶然,一片杏叶落在我的身边,像一片金色的秋与我撞了个满怀,在留园里,我邂逅了一次秋天。

扭头,望见嶙峋的假山里,生着一丛丛菊,那样笔直有力地怒放着,仿佛什么都不顾而只为生长。“待到秋来九月八,我花开后百花杀”,古人诚不欺我。窗棂后,竹影里,小舟旁,树林掩映间,光影跳动着,就像在困倦里说爱。翠竹、绿水、红枫、粉墙黛瓦与那青天交相辉映,亦如春的缤纷!

莫笑萧萧风送客,更言焉焉求留情。带到秋月杏黄时,换来携友赏留园。

也许刘禹锡时识秋天的,但我是懂留园的。

♥高一4班 郑妍:

迎来高中生涯第一次研学活动,很开心,沉浸于这种真真实实的体验中,微风不燥,骄阳亦正好。走在博物馆或是园林,那些艺术气息、文学气息第一次那么和谐地融入心间。朋友间的交谈,师生的笑容,相机里的一幕幕时刻都是活生生的青春,或许这也正是研学的意义!我感受到了生命的流息,也开阔了我的眼界。历史与现实的光影交叠,是时空的轨迹,我们在青春的时光里前行。

♥高一5班 郭诗旖:

彼时骄阳正好,风过林梢,一辆辆大巴载着憧憬与希冀,正向苏州驶去。我们扬着笑脸,唱着欢歌,一路向南……

对于高中生来说,能在这样紧张的生活中忙里偷闲去研学,实在是再幸福不过的事了。我们真正敞开了封闭已久的心灵,带上那双我们惯于解题的双眼,去寻找属于这个世界的另一面,光彩夺目的一面。

走进御窑金砖博物馆,一块块方正厚实的砖,镌刻着匠人的姓名,拿锤敲击,金属的声音清脆的撞击心灵,泛起阵阵回音。抚摸、端详,我触碰到的不仅仅是那砖块光滑的表面,还有那段属于过去的历史的温度。来到留园,我体味到了独属于苏式美学的典雅。阳光刺眼,我抬头,却不期与化学课本中的“丁达尔效应”撞了个满怀。

也许这就是研学的意义,我们离开了书本,面向更广博的世界,在开拓眼界的同时又恰到好处弥补了内心的空缺。我们学不同的知识,观不同的景,似乎脱离了课本,却又发现生活处处都离不开我们所学。在这样一个时节里,在紧张的期中考试后,我们通过研学对学习有了更进一步的认识,整装待发,昂首迎接未来的机遇与挑战。

♥高一 6班 徐子成:

五门江左,自是千百年钟灵毓秀处,人杰地灵城。

金砖静卧,它们凝聚了华夏先民卓越的劳动智慧,塑造了帝王宫殿的雄伟壮丽,也成全了文人墨客的一脉天地诗心。它们更是见证明清两世之兴衰、近代中国之屈辱以及如今中华之强盛。

吴中名园之冠——留园自有千般情致,万番情趣。它设计精巧,咫尺山林,小中见大,曲径通幽。它所展示的古风雅韵,清朗景致,让人不禁感叹家乡深厚的人文底蕴。

看金砖,赏留园。见证文物,感受历史,体悟画境,真不枉此行!

♥高一7班 李引羽:

此次研学活动对我来说意义非凡。苏州博物馆让我得以一窥中华民族五千年文明的灿烂瑰丽;精美的日常器皿诉说着劳动人民的智慧;繁多的祭祀用品体现着人们对神佛的敬畏;精致的书画透露看文人墨客对自然万物的热爱……

游留园,让我切实感受到古人“假山假水假天下”的意趣与耐心。园林的对称之美,意境之幽,无不令我流连忘返,并连连感叹。私家园林也能如此精致秀美,有山有水,丰富而不显得繁杂,可见古人对“人与自然”之间联系的重视。

参观金砖博物馆,令我惊奇地发现,原来古人对脚下的一块块砖石都如此讲究。跟随导游步伐,聆听细致的演讲,更使我无比钦佩古代匠人的高超技艺。

反观高科技时代的现代人,有几个仍能保持如此细腻的情思、有沉下心来花费大量时间将一件事做到极致的勇气?古人有时固然是局限的,但他们身上的这些精神却值得我们不断学习。

♥高—8班 王语熙:

漫步苏州,一步一景皆是一方天地。

研学的第一站是苏州博物馆(西馆),相较于本馆,西馆更加现代化与国际化,它不再只收存江南历史文物,而是将目光投向更辽阔的世界,你能在此看见精致杯盏,流光金扇,亦能撞见希腊石碑,庄严雕塑,伸手可揽江南胜景,抬头可见世界群星,只记得在每一件藏品前皆不由出声赞叹,拿着相机拍了一张又一张。

留园藏在漏有微光的树隙和书卷气的白砖黑瓦里。它小巧,精致,只是一方小小天地,却令人怎么也逛不够,移步换景,山湖相绕,曲亭绿水,相映成趣。定格在时间之中的一幅幅画面,总能让我联想推测,百年前的园主及其家族,是否也醉心于这林叶碧湖之中?

御窑金砖博物馆,简约的线条与漆墨的石砖也无法掩饰其深厚的价值与底蕴。馆内有一座古窑,无数灰砖彻成,抬头,光便从遥远的洞中打下,精美的玉器竟出自这巨如怪物的大口之中,令人震撼。它或许不如前二处有名,却处处透出沉稳与肃穆之气。

一步一景,由人所铸。一方天地,由心而生。

♥高一9班 葛姝颉:

秋风瑟瑟,旭日送暖,本学期的苏州研学之旅就此拉开了帷幕。生于江南,长于江南的我们,走入苏州的古典文化里,共同领略江南人文之美,共同学习中华传统文化。进入苏州博物馆西馆,在有限的空间内,畅漾于无限的历史之河中。整齐排列的历史文物,无不浸透着古朴典雅的气息,感受现代化科技与古文化的碰撞,一个个鲜活的历史故事,徐徐展开。西博如一位亲切的长者,将苏州古朴的文明向我们娓娓道来。流连于留园的山水楼阁中,我为苏州园林的古典魅力和深厚文化底蕴所震撼。“山水相依,亭台楼阁相映成趣”,漫步其中,仿佛置身于一幅美丽的画卷中。弯弯绕绕间,青瓦白墙,怪石奇花,早已深入我们的心间。金砖博物馆以它独一份的质朴神秘,将古人智慧与文化遗产向我们诉说。手抚沉重的金砖,步入宏伟的窑洞,黑暗与光影间,是每一块金砖诞生的不易。游学是一次无边界的旅途,璀璨的中华文化浸润在旅途中。细细品味江南魅力,慢慢传承这跨时代的中华文化。

♥高一10班 邵雨婷:

回到家后发现包里的几片银杏叶都已有些蔫巴,不免惋惜。但是今天走过的每一步,见过的每一幕都深深地镌刻在脑海里。因为,我走过历史。

赴一场西园雅集,在苏博我领略了旧时姑苏的粉墙黛瓦,也放飞了属于自己的风筝;学习了吴侬软语,也欣赏了玉雕、竹雕、苏绣、桃花坞木版年画、苏式家具;看到了大型的恐龙化石,也设计了未来苏州的交通工具……

我最爱的还是博物馆里展出的一些出土文物。以前只是在美术书上看到图片,今天在博物馆里见到真迹,所以印象格外深刻。古代贝壳钱币、银元宝、春秋时期吴王的余眛剑、古代人的服饰及发簪、唐伯虎的两幅中国画、苏州丝绸及编钟等多种乐器无不让我感叹古人的智慧,同时也给了我一种实感:我正站在历史的长河里,触摸着苏州的脉搏。

往一处曼妙桃源,在留园走过精心铺砌的石径,太湖石和绿树、青竹,相映成趣,精巧而雅致。见到了久闻大名的“冠云峰”,一块修长的太湖奇石集中了宋代画家米芾评述太湖石“瘦、皱、漏、透”的所有特点。静静驻足观赏,只觉其中韵味深厚。石后有“冠云楼”,据导游说藏有远古化石,但遗憾的是未能进去参观。绕石半周,又进一园。只记得其中一个小亭有个响亮的名字,叫“舒啸亭”。 高树间簌簌响着风声,我静静地呼吸着那从无限里弥漫而来的浩大气息,涤荡心里的郁气。

在留园里一花一草,一木一石都有它存在的独特意义,各自相映成趣,拼接而成一园春色,让我窥见那天长地久的生命蕴藏。也难怪杨洪基先生称赞道:“似玉无暇梦栖仙,留园春色胜桃源。”

见一块金砖时代,我感受到的是一馆智慧之集大成。在御窑金砖博物馆每一块砖墙都由无数小砖块砌成,呈蜂窝状,山水人物等雕刻壁画,每一笔都极具韵味,不由得感叹古人精湛的手艺。一块金砖的诞生要经过三十多道工序:取土、练泥、制坯、焙烧、窨水、出窑等等。工序复杂,但分工明确,且做工考究、烧制有方、技艺独特,已然从心底佩服古之匠人的高超技艺。砖块线条流畅,细腻坚硬,不愧被誉为“天下第一砖”。

李汉荣先生曾说“人生最大的欣慰和快乐,来自心灵的感动。”历史是一个巨大的潘多拉魔盒,它就静静地在那里,等待着人类去慢慢、深深挖掘,越挖掘越觉其中之精妙、魅力。当我们向万物敞开怀抱之时,当我们与过往历史之中的人和事相遇并深情凝视之时,一种欣悦和幸福油然而生,因为我们走过历史。

♥高一11班 林诗涵:

研学从苏州开始。苏州,一座小桥流水的城市,伴随长江裹挟着上游的泥沙,经年累月,冲积成陆,变得丰腴而美丽。

第一站来到苏博西馆。从前没有详细了解过苏州的历史,印象里的苏州,是吴侬吴语的,温润如玉。今天,与同学一同走进苏州的历史,感觉是奇妙的。一路走,一路停,一路震惊,是被吴王夫差剑的吸引,仿佛看到了两千多年前的英勇无畏;看到小小核舟,仿佛正见苏轼泛舟的场面。短短廊厅,就见证了历史的变迁与民族的不屈。一路锦绣繁华,饱经沧桑,历久弥新,最终走向灿烂。

第二站来到了留园,中国四大名园之一。在导游的带领下,廊引厅回,移步换影,感受到了苏州园林的魅力。是荷花池中的鲤鱼嬉戏,是太湖石的瘦皱漏透。

最后一站,来到了御窑金砖博物馆。我了解到金砖的制作工艺,体会了金砖对于古代与现代的艺术价值。

苏州行,有乐有收获。姑苏白云依旧, 历史历久弥新。

想以苏博的结语做结:

苏州如诗,是枫桥夜泊船,凌波过横塘;苏州如画,是姑苏台上月,人尽似神仙。且把吴钩看了,转瞬已是千年,但见水袖蹁跹,牙板轻拍,吴歙雅绝。天地悠悠,湖山点点,有一座城是苏州,是江南,既纯粹,又斑斓。烟波浩渺的太湖,是她的胸怀;奔流不息的长江,是她的血脉;山清水秀的江南,是她的舞台。立足中国,放眼世界,既古典,又现代,生机勃勃,方兴未艾。

♥高一12班 王佳佳:

此番旅程,第一站是中国四大园林之一的留园。经过曲折环绕的回廊,便得天光而豁然开朗。青树翠蔓,横斜交错,一汪碧池,水波荡漾。仰头可见高大的银杏,逆着阳光,是金黄的秋天。走过石径,从疏疏的竹影中窥见清雅的景色,别有一番风趣。头顶蓝天白鸟盘徊回旋,眼前一片疏朗明亮。

第二站是御窑金砖博物馆,金砖是由土质上乘、质地坚硬的澄泥所做,敲击时如鸣金石,因而称作金砖。漫步其中,窥见一个很有创意的标语“嘘,别盖过了历史的声音”。是啊,历史静默不语,却又振聋发聩。

苏州博物馆西馆是此番游学的最后一站。温润细腻的玉器,精细雕琢的微观核雕,精美绝伦的刺绣工艺,都在吐露着历史的悠悠典韵,似水流年,经久不息。

感受古朴自然的气息,领会来自文化的轻声低语,这可能便是此番研学的意义所在。

♥高一13班 鞠知宸:

秋冬之际,我们浩浩荡荡的研学队伍抵达苏州,留下许多许多难忘的回忆。

留园里,花木掩映,曲径通幽,我们拾起形状各异的叶片。从往日繁复的学业生活里抽离,这一刻,我们的观察力得到了最大的激发。金砖博物馆中,我们观摩古朴的物件,聆听一块砖千年以来的故事。苏州博物馆里,我们立足于一幅幅画旁,探讨着画家每一落笔的深意。

♥高一14顾伊冉:

跨越留园沉积岁月的门槛,园外的车水马龙渐渐淡退。触摸冰凉的石桌,踏足古朴的石砖,游人满廊,惊扰一世清寂。廊引人随,水石其间,移步换影,婉约动人。花影压重门,廊庭交相映,总是山重水复疑无路,却又柳暗花明又一村。遥忆百年以前留园主人,是否也曾感慨于席间花影坐前移?雕窗取景,岁月烹茶,悠悠百载,在奇松怪石的注视下淌过;经年累月,四季流转,盛极则衰,平添墙上几笔篆刻。或许自留园匾额重见天日起,它便注定“长留天地间”。

御窑金砖博物馆中的石砖,冰凉中也透着历史的余温;苏州博物馆的文物,也无声地诉说光阴漫长。当我步伐匆匆却又不舍地离开,赫拉克勒斯似乎仍然沉思,宋易格在帷幕后举起燃烧的玫瑰向我高别。研学就此落下帷幕,但生活中的发现与感悟永不止步。

♥高一15班 郁昕怡:

我心中的江南是一条长长的带子,它从古延展至今,将盎然生机与黑白水墨相结合,自青砖黛瓦而来,和城市繁荣之中融为一体。

留园,在光窗光影的交叠之中,时光会在一瞬间凝滞。我们踏径而来,听它们轻声诉说着过往的历程,恍如一跃千年。而后的金砖博物馆更是拉近了我们与古代生活的距离,仅是“复行数十步,豁然开朗”便得以让我感受到文化的行而复行。再看苏博西馆,古色古香的苏韵已经与现代艺术相融。

在流淌至今的江南文化中看世界、观历史,传统与现代相辅相成,静雅与繁华相得益彰。而饮长江水的江南人,这种细腻清雅似乎也刻在了骨子里,他们正翩翩地走向世界。

其实,不是“他们”,而是“我们”。

读万卷书行万里路,学生在明媚的初冬来了一场与历史文化的对话,既放松了心情、增长了知识、又提升了审美情趣。沿途风景曼妙,心中自在充盈,带着这份体验与感动,青春的脚步会越走越远。

文稿丨高一语文组陈春燕、袁吉、范敏

摄影丨高一年级组

编辑丨刘勤红

审核发布丨谢彩萍

↑长按,识别二维码,加关注

用户登录